Nous sommes tous composés de milliards de cellules. À l’intérieur de chacune d’elles se trouve un noyau qui renferme tout notre code génétique sous forme de gènes, ces petites portions d’ADN. Ça, c’est ce que nous savons si nous avons écouté nos profs de SVT au collège. Mais la façon dont ces gènes s’expriment – l’épigénétique – nous est beaucoup moins familière. Cette science est pourtant à l’origine de nombreuses études scientifiques qui pourraient bientôt révolutionner la médecine de demain. Pour comprendre la définition de l’épigénétique en douceur, voici 5 concepts accessibles à tous, à l’aide de représentations imagées. C’est parti pour un voyage au cœur du noyau de nos cellules.

1. Comprendre la définition de l’épigénétique par la ponctuation d’une phrase

Observez bien cette phrase : « On mange les enfants. » Et à présent, celle-ci : « On mange, les enfants ! »

Comportent-elles exactement les mêmes mots ? La réponse est oui. Expriment-elles pour autant la même idée ? Certainement pas. Alors que la première, terrifiante, pourrait sortir tout droit d’un conte de Charles Perrault, la seconde, familière, invite simplement des enfants à venir s’installer pour le repas.

Une virgule et un point d’exclamation ont modifié totalement le sens des mots. Il en va de même pour l’épigénétique. Et c’est là toute la différence avec la génétique.

Chacune de nos cellules comporte dans son noyau exactement le même ADN, les mêmes gènes. Si la génétique étudie la transmission de ces gènes et plus généralement les séquences d’ADN qui les composent, l’épigénétique, quant à elle, s’intéresse à la couche d’informations supplémentaires qui détermine la manière dont nos gènes sont lus et exprimés. On appelle cette couche « épigénome ».

On sait aujourd’hui que notre sexe, notre âge et notre mode de vie influencent notre épigénome. Plus bluffant, il est maintenant démontré que nos modifications épigénétiques se transmettent aux générations futures : autrement dit, notre façon de vivre est un facteur déterminant pour l’état de santé de nos enfants à venir.

2. Saisir l’expression des gènes avec l’exemple des jumeaux

« Si l’on imagine que les gènes sont les danseurs et le noyau de la cellule la scène, on peut dire que l’épigénétique est la chorégraphie. Les gènes peuvent alors interpréter Le lac des cygnes dans les cellules hépatiques, La belle au bois dormant dans les cellules nerveuses et peut-être même L’oiseau de feu dans les cellules musculaires. » Geneviève Almouzni, biologiste spécialiste de l’épigénétique.

Pour comprendre comment notre environnement agit sur l’épigénétique, donc sur l’expression des gènes, faisons connaissance avec Bernard et Didier. Ces deux frères sont de vrais jumeaux : issus du même ovule et du même spermatozoïde, ils possèdent des gènes identiques, le même ADN. Pour une raison inconnue, ils sont séparés à la naissance.

Bernard a une enfance heureuse, ne manque de rien. Ses diplômes en poche, il occupe des postes stressants avec de grandes responsabilités, qu’il compense avec l’alcool mondain, les restaurants et la cigarette. Didier, quant à lui, connaît le manque, la faim et ne réalise pas d’études supérieures. Doté de la même ténacité que son frère jumeau, il trouve son équilibre grâce à la boxe, sa passion. Une hygiène de vie rigoureuse et une discipline de fer rythment son quotidien.

Un test ADN leur permet de se retrouver, la cinquantaine passée. Ils ont la surprise de se trouver bien différents ! Alors que Bernard est plutôt grand, ventru et à du mal à réduire son hypertension, Didier est plus petit, sec et musculeux. Ils possèdent toujours le même code génétique, mais leurs modes de vie ont influencé leurs épigénomes de manière distincte. On parle alors d’épimutations. Elles sont responsables de modifications au niveau cellulaire, à l’échelon d’un organe, comme à l’échelle d’un organisme entier.

⏩Découvrez comment notre alimentation influence notre épigénome !

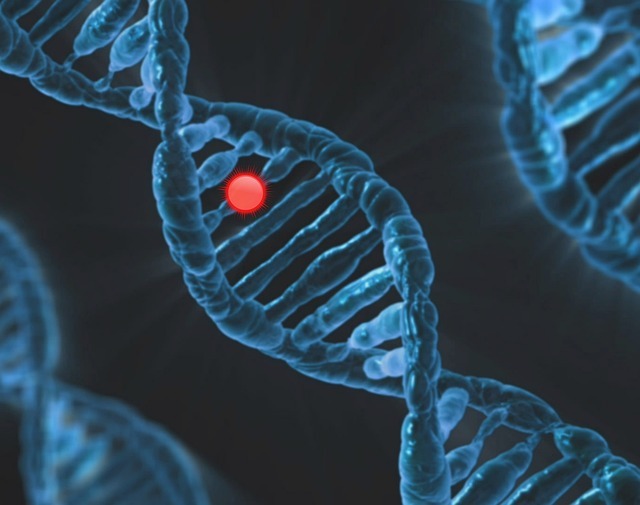

3. Expliquer la méthylation de l’ADN à l’aide d’un bouton interrupteur

La méthylation d’une séquence d’ADN « éteint » l’expression d’un gène. © Camille MAGREY

Regardons de plus près les mécanismes épigénétiques qui se produisent à l’intérieur du noyau de nos cellules. Le processus principal qui modifie l’expression de nos gènes vient de petites molécules, appelées « groupes méthyle », qui se positionnent sur les brins d’ADN, annulant leur lecture. Pas de panique, vous allez comprendre.

Imaginons des cellules parfaitement identiques, dont l’ADN serait représenté par un long fil lumineux composé d’une multitude de petites ampoules allumées (nos gènes). À chaque fois qu’un groupe méthyle se pose sur une ampoule, il éteint la lumière, comme un interrupteur. Chaque ampoule éteinte empêche la lecture d’un gène.

Ce mécanisme est à l’origine de la différenciation cellulaire. Bien que chaque cellule de notre organisme comporte les mêmes gènes dans son noyau, les « ampoules éteintes » d’une cellule du foie sont différentes de celles d’une cellule nerveuse ou d’une cellule musculaire.

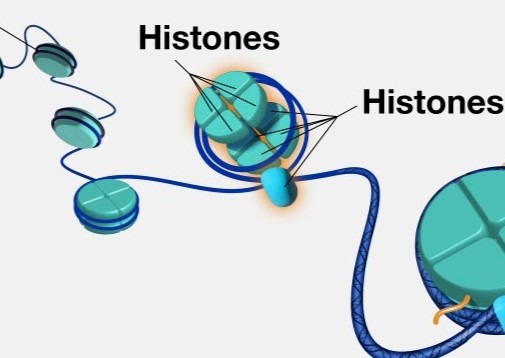

4. Se représenter les histones comme des bobines de fil

Un autre processus majeur intervient dans la structure de notre épigénome. Chez l’être humain, la longueur d’un brin d’ADN peut atteindre deux mètres de long. Le souci, c’est qu’il doit tenir dans le noyau d’une cellule d’environ dix micromètres de rayon…« C’est comme s’il fallait ranger un fil très fin de huit kilomètres à l’intérieur d’une balle de ping-pong », illustre la généticienne Corinne Augé, enseignante-chercheuse à l’université de Tours.

La modification des histones permet la lecture de certaines séquences d’ADN. Image autorisée par la National Human Genome Research Institute.

Pour y arriver, l’ADN est enroulé autour de molécules, les histones, comme du fil autour d’une bobine. Certaines portions se retrouvent si compressées qu’il est impossible d’avoir accès à l’information génétique qu’elles contiennent.

Mais là encore, certains facteurs environnementaux comme notre façon de gérer le stress, la pollution, une alimentation déséquilibrée ou le fait de ne pas pratiquer d’activité physique peuvent modifier la structure des histones. Cela a pour conséquence de rendre accessible et possible l’expression de gènes responsables de maladies.

Un large consensus scientifique existe sur la relation entre des anomalies épigénétiques et le développement de certaines pathologies, en particulier :

- les cancers ;

- les maladies neurodégénératives : Parkinson, Alzheimer ;

- les maladies métaboliques : diabète, obésité, hypertension ;

- les maladies auto-immunes : maladie de Crohn, sclérose en plaques…

5. Entrevoir l’ARN non codant tel un coupeur de parole

Nos gènes sont incapables de sortir du noyau cellulaire. Pour que l’information génétique puisse être utilisée par nos cellules, il faut des traducteurs. C’est justement le rôle des ARN messagers. Ces molécules en forme de filaments, fabriquées dans le noyau cellulaire, peuvent quant à elles s’extraire de celui-ci pour informer la cellule des molécules à synthétiser. Ce sont les interprètes de nos gènes.

Mais dans certains cas, d’autres types d’ARN, appelés ARN non codants, vont se fixer sur l’ARN messager pour l’empêcher de transmettre une partie du message. Comme si vous vouliez diffuser une information importante à l’aide d’un microphone et que de temps en temps, une autre personne coupait le micro !

Tous ces phénomènes épigénétiques font l’objet de nombreuses études scientifiques qui révèlent non seulement la complexité de la régulation génétique, mais aussi leurs implications dans certaines maladies. La recherche leur prête un rôle primordial dans le maintien de la santé et de la stabilité cellulaires. L’épigénétique soulève également de beaux espoirs dans la compréhension et la guérison de multiples pathologies auto-immunes, métaboliques, neurodégénératives et les cancers.

⏩Vous vous intéressez aux sciences du vivant ? Vous aimerez sans doute cet article sur les OGM !

Elise BRION BECKERS, pour e-Writers.

Article rédigé lors du cursus de formation en rédaction web chez FRW.

Article relu par Nicolas, tuteur de formation chez FRW.

Sources :

Épigénétique. Inserm, la science pour la santé.

Epigénétique : jusqu’à quel point l’environnement nous influence. Gènéthique.

Geneviève Almouzni. Institut Curie.

Académie Elisa Marsaud. L’épigénétique, c’est quoi ? [Vidéo]. YouTube.