La géothermie, qui valorise la chaleur stockée dans les profondeurs du territoire national, représente un potentiel considérable dans la transition énergétique française. Alors que l’Hexagone cherche à réduire sa dépendance aux énergies fossiles, cette source de chaleur et d’électricité pourrait jouer un rôle déterminant. Exploitant les ressources naturelles présentes dans notre sous-sol, elle s’intègre parfaitement dans la stratégie de développement des énergies propres. Mais quel est réellement le potentiel de la géothermie en France ? Quelles opportunités offre-t-elle et quels défis doit-elle encore relever pour s’imposer comme une alternative viable à nos combustibles actuels ? Ensemble, creusons le sujet.

Deux formes d’énergies géothermiques aux applications différentes

L’exploitation de la chaleur terrestre se décline en plusieurs variantes, dont les applications et les potentiels diffèrent significativement.

Les ressources de surface : à destination des bâtiments aux besoins modérés

La géothermie de surface exploite la chaleur des premiers niveaux du sous-sol (inférieurs à 200 mètres de profondeur). Ces systèmes se composent d’un dispositif de captage, d’une pompe à chaleur et d’un mécanisme de régulation. Ils permettent de récupérer l’énergie thermique présente à basse température, dans le sol ou la nappe, généralement entre 10 et 30 °C.

Cette technologie s’avère également particulièrement adaptée aux maisons individuelles et aux petits immeubles collectifs où les consommations énergétiques restent modérées. Elle peut couvrir la majeure partie de leurs besoins en chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire.

Le principal intérêt de ce type d’installation réside dans son accessibilité technique : on peut exploiter le potentiel géothermique de surface presque partout en France. Les réservoirs souterrains peu profonds constituent ainsi une source d’énergie renouvelable disponible sur la quasi-totalité du territoire métropolitain.

Les ressources profondes : sources de chaleur et d’électricité pour les réseaux urbains

À l’inverse, la géothermie profonde s’intéresse aux gisements situés à plusieurs centaines, voire milliers de mètres sous terre. Ces forages géothermiques d’envergure peuvent atteindre des eaux souterraines chaudes, dépassant parfois les 150 °C.

Cette haute température ouvre la voie à des applications énergétiques plus ambitieuses. D’une part, elle alimente les réseaux de chaleur urbains, capables de chauffer des quartiers entiers. D’autre part, elle permet la production d’électricité lorsque les températures sont suffisamment élevées (généralement au-delà de 120 °C).

Le potentiel français en matière de géothermie profonde est principalement concentré dans certaines zones géographiques spécifiques : les bassins parisien et aquitain, l’Alsace ou encore les territoires d’outre-mer. Les conditions géologiques y sont particulièrement favorables. L’Île-de-France est la région d’Europe avec la plus forte densité d’opérations de ce type.

Potentiel de la géothermie en France en quelques chiffres

La géothermie répond bien aux enjeux de performance et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’intégralité du territoire se prête au moins à une solution de géothermie.

Pour appréhender concrètement les capacités inexploitées de cette énergie dans l’Hexagone, quelques chiffres clés s’avèrent révélateurs.

- La production annuelle actuelle d’énergie géothermique en France avoisine les 2 TWh, ce qui reste modeste comparé à son potentiel estimé à plus de 20 TWh.

- L’Île-de-France, avec ses 50 installations géothermiques profondes, concentre à elle seule près de 80 % de la production nationale, illustrant le potentiel encore sous-exploité dans le reste du territoire.

- Le sous-sol français, particulièrement dans le Bassin parisien et en Alsace, recèle des gisements pouvant alimenter l’équivalent de 2 millions de logements en chauffage.

- Dans les DROM-TOM, et notamment en Guadeloupe, les ressources existantes pourraient couvrir jusqu’à 20 % des besoins électriques locaux.

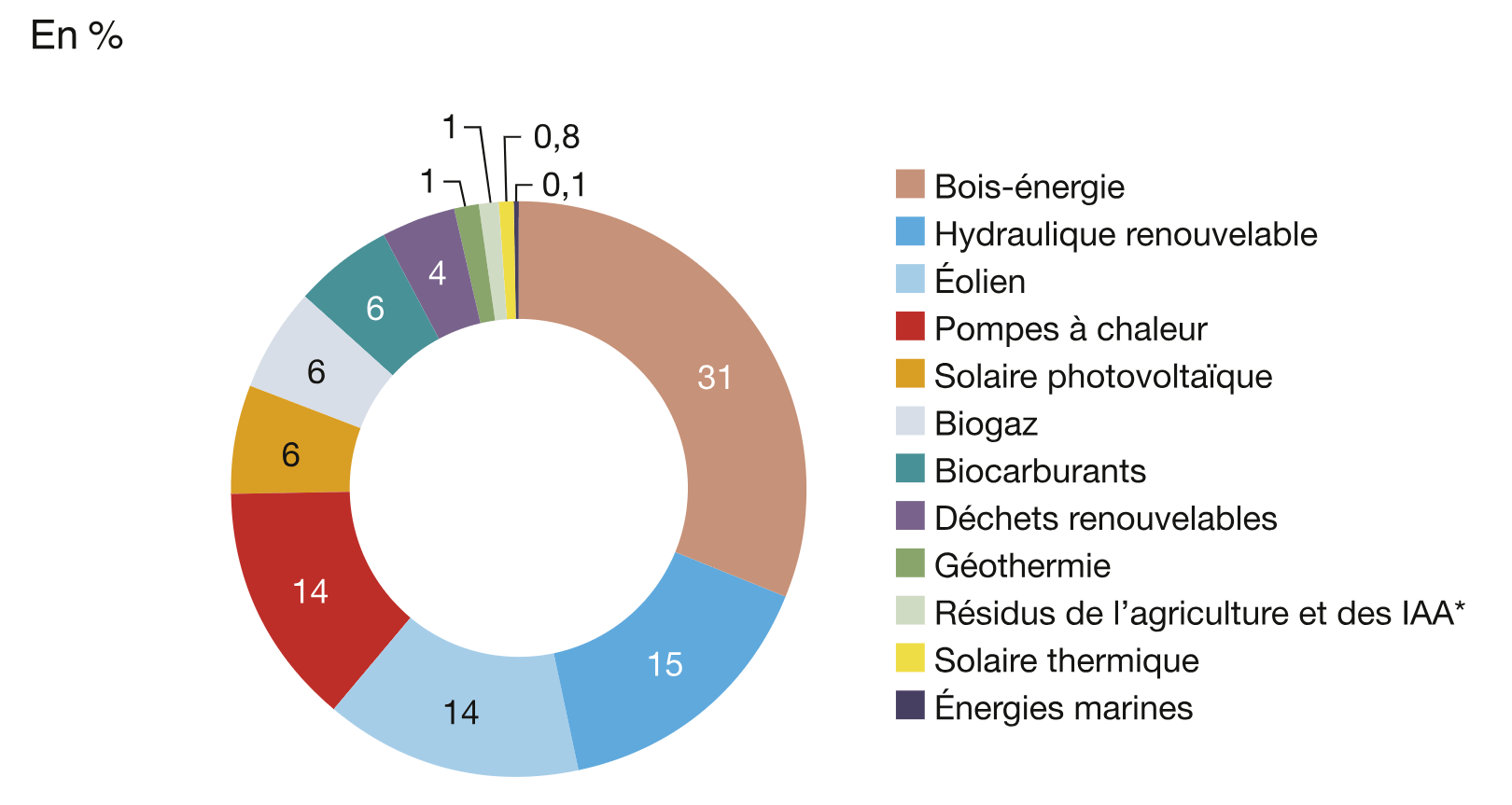

- À l’échelle nationale, la géothermie représente aujourd’hui moins de 1 % du mix énergétique français (et seulement 1 % de la production primaire d’énergies renouvelables), alors que son potentiel théorique pourrait atteindre 5 à 10 %.

La production d’énergie renouvelable par géothermie ne représente qu’une très faible part de la quantité totale d’énergie renouvelable produite en 2023. Source : SDES, Bilan de l’énergie.

Ces données soulignent l’écart considérable entre les capacités réelles du sous-sol français et l’exploitation actuelle de cette ressource en métropole comme en outre-mer.

Avantages de la valorisation des aquifères nationaux comme source d’énergie

Le potentiel de la géothermie en France s’exprime également à travers ses nombreux atouts intrinsèques qui en font une énergie d’avenir.

Tout d’abord, elle contribue significativement à la décarbonation du secteur énergétique. Elle s’inscrit en tous points dans les objectifs de transition écologique fixés par le gouvernement français, avec une empreinte carbone près de 10 fois inférieure à celle du gaz naturel.

Sa durabilité constitue un autre avantage majeur : contrairement aux énergies fossiles, la chaleur terrestre représente une ressource quasiment inépuisable. Une installation géothermique bien conçue peut fonctionner pendant 30 à 50 ans sans diminution notable de ses performances.

Sur le plan économique, si l’investissement initial peut paraître conséquent, la rentabilité à long terme s’avère souvent excellente. Les coûts d’exploitation restent faibles, et l’indépendance vis-à-vis des fluctuations des prix des énergies conventionnelles offre une stabilité appréciable. Cette caractéristique prend une importance particulière dans un contexte où la sobriété énergétique s’impose comme un impératif économique autant qu’écologique. La géothermie permet justement de concilier cette sobriété avec un confort thermique constant pour les usagers.

Enfin, la géothermie présente l’avantage d’une production constante, non intermittente, contrairement à d’autres énergies vertes, comme l’éolien ou le solaire.

⏩À lire aussi : L’éolien offshore, une nouvelle source d’électricité

Obstacles à l’expansion de la filière géothermique française

En dépit de ces atouts indéniables, plusieurs freins expliquent le retard de la France dans ce domaine.

Le coût d’installation demeure l’obstacle le plus immédiat. Un doublet de forages et son raccordement peuvent nécessiter plusieurs millions d’euros d’investissement. Ce montant de départ limite considérablement le nombre de projets lancés, malgré les économies réalisées sur le long terme.

L’acceptabilité sociale constitue également un défi, particulièrement pour la géothermie profonde. Des accidents comme celui survenu à Strasbourg en 2019, ayant provoqué des microséismes, ont entamé la confiance du public et des décideurs locaux. Par ailleurs, le bruit et le trafic engendrés en phase de travaux sont problématiques pour les locaux, en particulier en zone urbaine.

Des risques environnementaux, bien que limités par rapport à d’autres énergies, existent : potentielles remontées de gaz, contamination de nappes phréatiques ou encore mouvements de terrain peuvent se produire en de rares cas.

S’ajoute à cela un cadre législatif complexe. La réglementation reste perçue comme un parcours d’obstacles administratifs par de nombreux porteurs de projets. Néanmoins, les procédures tendent à se simplifier ces dernières années. La loi APER de 2023 facilite les procédures administratives et facilite le déploiement de projets comme ceux liés à la géothermie.

Perspectives pour le territoire national dans le secteur de la géothermie

Malgré ces défis, les prévisions et attentes pour la géothermie française s’annoncent prometteuses, portées par plusieurs facteurs convergents.

Les innovations technologiques constituent le premier moteur de développement. Les progrès réalisés dans les techniques de forage permettent désormais de solliciter des ressources auparavant inaccessibles.

Le renforcement des objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables constitue un autre levier majeur. Le plan d’action national prévoit de multiplier par cinq la production géothermique d’ici 2030, attestant d’une volonté politique de valoriser cette ressource.

Les subventions et incitations financières sont revues à la hausse, facilitant l’amortissement des coûts initiaux. Le Fonds Chaleur de l’ADEME, les crédits d’impôt spécifiques et les prêts à taux zéro constituent autant de mécanismes propices au déploiement de nouveaux projets.

Les évolutions réglementaires récentes témoignent d’une prise de conscience politique face à l’urgence climatique. À l’image de mesures emblématiques comme la fin programmée des voitures thermiques d’ici 2035 ou l’interdiction des terrasses chauffées depuis 2022, le cadre législatif pousse à l’adoption de solutions énergétiques alternatives. La géothermie, avec son faible impact environnemental, se positionne idéalement pour répondre à ces nouvelles exigences.

À condition de maintenir une dynamique d’innovation, de lever les freins administratifs, et de continuer à investir dans la recherche, la France peut devenir un leader européen de cette énergie propre.

⏩À lire aussi : Costa Rica, leader des énergies renouvelables

La géothermie incarne une véritable opportunité de transformation de notre modèle énergétique national. Entre ressources inexploitées, innovations technologiques et volonté politique affirmée, l’Hexagone dispose de tous les atouts pour faire de cette énergie un pilier de sa transition écologique. Certes, des obstacles persistent, mais l’élan est désormais engagé. Chaque nouvelle installation nous rapproche d’un modèle plus durable, ancré dans les ressources naturelles de notre territoire. La chaleur de notre sous-sol français, longtemps négligée, pourrait ainsi devenir l’une des clés de notre souveraineté énergétique future.

Océane Durier, pour e-Writers

Article rédigé lors du cursus de formation en rédaction web chez FRW.

Article relu par Nicolas, tuteur de formation chez FRW.

Sources :

Géothermie | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique. (s. d.). Ministères Aménagement du Territoire Transition Écologique. Consulté le 4 mars 2025.

Services de données et études statistiques (SDES). (2024). Chiffres clés des énergies renouvelables : Édition 2024. Consulté le 7 mars 2025.

Usages & production | Géothermies. (s. d.). Consulté le 6 mars 2025.