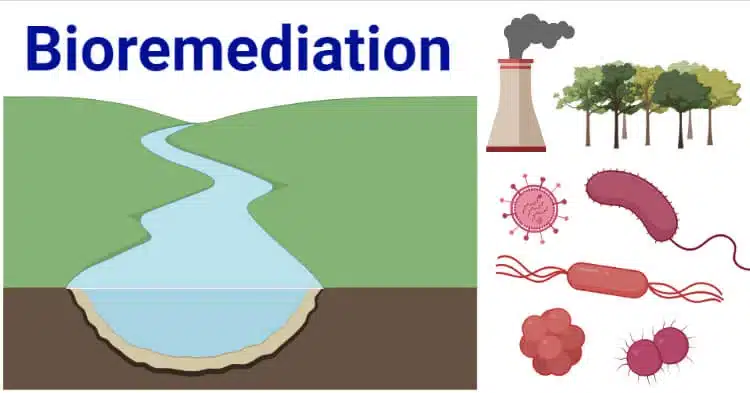

Selon le site «notre-environnement.gouv», on a identifié, mi-2018, 6 800 terrains et sols pollués en France. On compte dans le monde plus de 3 millions d’environnements contaminés par la pollution. Cet espace représente environ 22 millions d’hectares à travers la planète. La réhabilitation de ces immenses surfaces par des méthodes traditionnelles serait très coûteuse, et tout autant polluante. Il devient vital pour notre avenir de trouver une solution efficace et durable pour éliminer les résidus toxiques dans nos sols. Depuis peu, un procédé naturel fait surface et pourrait bien se révéler être l’avenir de la santé de nos terres, la bioremédiation. Ce processus repose sur l’utilisation de bactéries, champignons ou plantes spécifiques pour réduire, éliminer ou dégrader la pollution d’un sol. Elle se décompose en 3 points dépendant les uns des autres que je vais vous décrire dans cet article.

1. La biostimulation, nourrir le sol pour l’assainir

Dans l’environnement, il existe divers organismes vivants. Chacun de ces organismes dispose de propriétés spécifiques permettant l’élimination d’un type de pollution en particulier.

La biostimulation est la première phase de la bioremédiation. Elle se base sur l’ajout de nutriment dans un sol pour stimuler la croissance et l’activité de bactéries, champignons ou plantes qui se situent à l’intérieur. Il revient au scientifique de choisir les nutriments appropriés pour nourrir les bons organismes vivants. Il doit faire sa sélection en fonction de l’emplacement ou des caractéristiques de l’environnement à dépolluer. Ainsi, la biostimulation va permettre la croissance des bactéries adaptée à l’élimination des résidus toxiques qui contaminent le site étudié.

⏩ À lire aussi, un autre usage des champignons dans la biodégradation.

2. La bioaugmentation, étudier la terre pour la sauver

À ce stade du processus, on étudie le comportement des éléments qui ont été nourris et qui ont grandi. Les organismes vivants sélectionnés et alimentés éliminent-ils les substances toxiques qui empoisonnent l’environnement étudié ? Si ce n’est pas le cas, il s’avère nécessaire de reprendre le premier point du processus. Cette étape est cruciale, car la bioaugmentation englobe tout ce qui est vivant, et trouver le micro-organisme possédant la capacité d’élimination souhaitée peut être très long.

Une fois que les éléments sélectionnés éliminent bien les résidus toxiques dans le sol, la bioaugmentation est une réussite. Les polluants présents dans le milieu étudié vont se dégrader petit à petit pour finir par disparaître. On appelle ce phénomène la biorestauration ou la bioréhabilitation d’un environnement pollué. Je vous laisse découvrir deux exemples de biorestauration à succès.

L’échouement du superpetrolier Exxon Valdez :

Le 24 mars 1989, le superpétrolier Exxon Valdez heurte les récifs du banc Bligh en Alaska. Cet accident provoque le déversement de plus de 40 000 tonnes de pétrole brut dans l’océan. À la suite de cette tragédie, des bactéries capables de dégrader le pétrole ont été introduites dans l’eau. Elles ont permis d’accélérer le processus de décomposition des hydrocarbures dans le milieu aquatique. Sans même le savoir, la bioremédiation a été utilisée, réduisant ainsi considérablement l’impact du pétrole sur l’écosystème côtier.

La restauration de la Baie De ChesaPeake :

Dans un second cas, la restauration de la baie de ChesaPeake aux États-Unis, démontre le potentiel très important de la bioremédiation. En 2009, des ruissellements d’eau de zones agricoles chargées en éléments toxiques atteignent la baie. Les éléments polluants provoquaient des proliférations d’algues dans la baie. Après usage de la bioremédiation, des marais artificiels ont été créés pour filtrer et dépolluer les ruissellements avant qu’ils n’atteignent la baie. En 2010, les Grands Lacs de ChesaPeake n’étaient plus contaminés par ces déchets marins.

3. La bioremédiation intrinsèque, subvenir à ses propres besoins

Une fois les organismes vivants en place, il est nécessaire de les maintenir en activité et de les faire prospérer pour garder l’environnement sain. On ajoute alors de l’oxygène ou un engrais adapté. Ainsi, les éléments sélectionnés auparavant prolifèrent. Ils deviennent les prédateurs naturels des substances toxiques qu’ils éliminent. Les agents dépolluants maintenant nourris, renforcés et en nombre suffisant dans le sol, permettront de subvenir à ses besoins défensifs. De ce fait, la bioremédiation intervient sur elle-même. On parle alors de bioremédiation intrinsèque. Toutefois, cette technique a ces limites. Il existe un grand nombre de types de pollutions différents, les uns plus toxiques que les autres. Si d’autres sources de contamination venaient s’ajouter au site étudié, le processus ne pourrait pas le protéger.

⏩ À lire également, d’autres “Bio-concepts”.

La bioremédiation devra faire face à certains défis, comme le temps. Devant la lenteur des rythmes naturels, la bioremédiation des sites pollués trouve ses limites lorsque certaines situations exigent une réhabilitation urgente. Il en va de même pour les sites contaminés locaux utilisés en permaculture, les jardins ou les composts. L’efficacité de la bioremédiation repose sur l’étude de la nature ce qui peut être limitant dans certains cas. En outre, lorsque les niveaux de pollution sont trop élevés, la bioremédiation peut se révéler insuffisante. Malgré ces obstacles, les études et la technologie continuent d’améliorer ce processus naturel, le rendant de plus en plus efficace au fil du temps. En lui laissant du temps, peut-être se révèlera-t-elle comme l’avenir de la dépollution de nos sols et océans.

Baptiste GOUZOU Pour e-Writers

Article rédigé lors du cursus de formation en rédaction web chez FRW.

Article relu par Andrée, tutrice de formation chez FRW.

sources :

- https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/la-pollution-des-sols-ressources/article/les-sites-et-sols-pollues

- https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/5035/bioremediation

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724014189

- https://www.epa.gov/archive/epa/aboutepa/bioremediation-exxon-valdez-oil-spill.html

- https://academic.oup.com/femsec/article/91/2/1/2467814

- https://www.tomorrow.bio/fr/poste/solution-%C3%A0-la-pollution-la-biorem%C3%A9diation-peut-elle-r%C3%A9tablir-l’%C3%A9quilibre-2023-07-4884065507-biotechnology