Autrices, scientifiques, exploratrices, dirigeantes… Combien de personnalités féminines influentes pouvez-vous citer ? Il existe beaucoup de pionnières qui se sont illustrées dans leur discipline. Et pourtant, ces femmes qui ont marqué l’Histoire demeurent oubliées. Et ce, parce que les biais historiques de genre ont incontestablement masculinisé nos programmes scolaires. George Sand, célèbre figure féministe, l’avait bien compris : pour graver les mémoires, il vaut mieux être un homme. De la littérature aux sciences, en passant par l’histoire et la géographie, faisons la lumière sur quatre héroïnes méconnues qui méritent leur place dans nos livres d’école.

1. Enheduanna : la première des femmes qui ont marqué l’Histoire par leur plume

Le « Disque d’Enheduanna », conservé au Penn Museum en Philadelphie. © Mefman00, CC0, via Wikimedia Commons

Vous a-t-on enseigné que le premier auteur connu de l’humanité était une autrice et une poétesse ?

Plongeons au cœur du berceau de la civilisation : la Mésopotamie. Nous sommes au 23e siècle avant J-C, à l’ère du Néolithique. Soit environ mille ans après l’invention de l’écriture.

Le roi Sargon d’Akkad érige son empire dans la région de Sumer (correspondant à l’Irak actuel). Il nomme sa fille, la princesse Enheduanna, grande prêtresse de la ville d’Ur.

Elle devient la première femme influente à présider et à organiser la vie du principal temple sumérien.

Sa mission ? Unifier religieusement l’empire en rapprochant les divinités sumériennes et akkadiennes.

Enheduanna surpasse les attentes. Pendant quarante ans, elle résiste à diverses tentatives de coup d’État. Contrainte à l’exil par un rebelle, la grande prêtresse parvient tout de même à être restaurée au sein du temple.

Elle rédige alors deux hymnes à la déesse sumérienne Inanna (identifiée comme Aphrodite chez les Grecs), dans lesquels elle décrit son bannissement. Surtout, elle emploie le « je » : ses textes sont les premières traces de récit autobiographique connues à ce jour.

En tout et pour tout, on lui attribue 3 hymnes ainsi que 42 poèmes. Ses œuvres ont servi de références pendant des millénaires.

« [Ses compositions] ont influencé et inspiré les prières et les psaumes de la Bible hébraïque et les hymnes homériques de la Grèce » (Paul Kriwaczek, Babylone, 2010)

Sans le savoir, la première poétesse de l’Histoire a marqué de sa plume la littérature religieuse et la perception du divin, bien au-delà de l’empire d’Akkad.

💡Envie de poésie ? Découvrez 5 poétesses féministes contemporaines !

Pourtant, cette pionnière demeure controversée : Enheduanna serait la locutrice, et non l’autrice. Pour certains, il serait plus facile de croire qu’un homme aurait écrit ses textes sous sa narration, plutôt que d’admettre qu’elle les a rédigés elle-même. Un triste exemple de biais de genre.

2. La reine Brunehaut : la grande régente des Francs qui façonna la dynastie mérovingienne

Apprendre l’Histoire autrement est essentiel, car nos leçons ont omis bon nombre de femmes influentes.

Dévoilons l’illustre reine Brunehaut (ou Brunehilde), une figure féminine emblématique de la dynastie mérovingienne.

Nous sommes au Moyen-Âge du 6e siècle, chez les Francs. Le royaume est partagé entre les trois derniers petits-fils héritiers de Clovis, le célèbre baptisé :

- Sigebert Ier dirige l’Austrasie ;

- Chilpéric Ier gouverne la Neustrie ;

- Gontran Ier régit le royaume de Bourgogne.

Sigebert veut affirmer son pouvoir. Pour cela, il choisit un mariage noble, contrairement à ses frères. En 567, il épouse Brunehaut, une princesse wisigothe d’Espagne.

Non sans jalousie, Chilpéric aspire lui aussi à s’unir avec une princesse wisigothe. Il choisit Galswinthe, la sœur de Brunehaut. Problème : il omet de mentionner Frédégonde, sa girlfriend de l’époque (autrefois servante de son ex-femme répudiée). Ça n’augure rien de bon, non ?

Rapidement, Chilpéric et Frédégonde conspirent : Galswinthe est étranglée dans son sommeil et les amants se marient dans la foulée. Brunehaut, vengeresse, déclenche la faide royale, un système moyenâgeux de vengeance « privée » autorisant le combat entre deux familles. L’Austrasie et la Neustrie plongent dans une guerre fratricide.

Passons les multiples conflits et assassinats douteux. Ce sont les 40 années de régence de Brunehaut qui sont extraordinaires.

Elle répare d’anciennes routes romaines, érige des forteresses, des églises et des monastères. Surtout, elle modifie en profondeur les institutions du royaume :

- interdiction du mariage forcé des femmes ;

- mise en place d’une justice royale (fini, les faides !) ;

- principe d’égalité entre les Francs et les Gallo-Romains ;

- création d’un semblant de police.

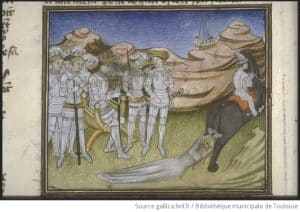

Exécution de la Reine Brunehaut, écartelée en l’an 613. © gallica.bnf.fr / Bibliothèque municipale de Toulouse

Première grand-mère ET arrière-grand-mère régente des Francs, son influence irrite les aristocrates. En 613, elle est écartelée sous l’ordre de Clotaire II, fils de Frédégonde et père du célèbre « bon roi Dagobert ». Il hérite ainsi de l’intégralité du royaume.

La reine Brunehaut, c’est finalement 40 ans de pouvoir sur 66 années de vie, au temps où seul un homme pouvait s’asseoir sur le trône.

3. Gertrude Bell : l’exploratrice qui traça les frontières de l’Irak moderne

Gertrude Bell à Babylone en Irak, 1909. © Auteur inconnu, Domaine Public, via Wikimedia Commons

Nos programmes ont oublié une femme qui a marqué la géographie du Moyen-Orient : Gertrude Bell, l’aventurière britannique corsetée aux multiples talents.

Cette fois-ci, nous sommes à l’aube du 20e siècle. Gertrude naît en 1868. Fille de la haute bourgeoisie industrielle, elle se distingue par son intellect affamé et sa soif d’aventure.

À l’époque, les femmes de son statut suivent leurs enseignements à domicile. Sans-façon pour Gertrude : en 1888, elle devient la première femme diplômée d’histoire moderne à l’université d’Oxford.

Sa curiosité la pousse rapidement au-delà des frontières britanniques.

Pendant deux décennies, Gertrude parcourt le monde. Elle apprend le français, l’allemand, puis, éprise de l’Orient, l’arabe et le persan.

Elle se passionne pour l’archéologie, et participe à des fouilles au Proche-Orient. Tout en trouvant le temps d’escalader des sommets suisses, dont le Gertrudspitze, baptisé en son honneur.

Ses récits de voyage et ses photographies sont aujourd’hui des ressources précieuses pour les archéologues.

Ses connaissances culturelles, géographiques et politiques uniques sur le pays du Levant la conduiront à jouer un rôle crucial dans la fondation de l’Irak moderne :

- 1915 : membre du Bureau arabe du Caire (agence de renseignement britannique), elle prépare la prise de Bagdad aux troupes ottomanes, aux côtés du célèbre Lawrence d’Arabie. Celle qui était déjà exploratrice, archéologue, écrivaine et alpiniste, devient espionne.

- 1917 : en tant que « Secrétaire orientale », elle œuvre à Bagdad pour l’établissement d’un État arabe indépendant, en liaison avec le gouvernement britannique.

- 1921 : invitée par Winston Churchill à la Conférence du Caire, elle trace les frontières de l’Irak moderne. Elle intronise Fayçal Ier, qui gouvernera jusqu’à sa mort en 1933.

- 1922 : conseillère politique du roi (surnommée Al-Khatun, « la grande dame »), elle fonde le musée national d’Irak. Il n’ouvrira qu’en 1926, quelques mois après la mort de l’exploratrice.

Figure de l’orientalisme pour les uns, « faiseuse de roi » pour les autres. Une chose est certaine, son influence sur les dynamiques politiques et territoriales du Moyen-Orient reste trop méconnue. Bien qu’incontestable.

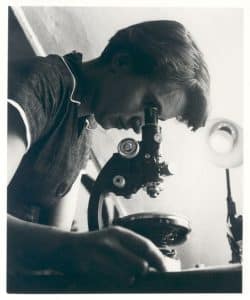

4. Rosalind Elsie Franklin : la première femme scientifique qui découvrit la structure de l’ADN

Rosalind Franklin, 1955. © MRC Laboratory of Molecular Biology, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si vous deviez citer une célèbre femme de science, vous nommeriez certainement Marie Curie. L’une des rares qui n’a pas été victime de l’effet Matilda.

Révélé dans les années 80 par l’historienne Margaret Rossiter, ce concept désigne l’appropriation masculine du travail des femmes scientifiques (y compris celles qui ont révolutionné le numérique).

C’est ainsi que l’Académie de Suède, qui décerne le prix Nobel, a écarté Rosalind Elsie Franklin.

Rosalind naît en 1920, à Londres. Issue de la bourgeoisie, elle intègre l’une des rares écoles londoniennes à enseigner les sciences aux jeunes filles.

Brillante, elle rejoint ensuite le Newham College et obtient son doctorat en chimie en 1945. Dans un contexte de guerre, ses travaux universitaires sur la porosité du charbon révèlent son intérêt industriel.

En 1947, elle intègre le Laboratoire central des services chimiques à Paris. Elle y étudie les cristaux au niveau atomique, et détermine notamment les structures du carbone.

En 1951, elle rejoint le département biophysique du King’s College de Londres, aux côtés de Maurice Wilkins et de Raymond Gosling. Ils travaillent alors sur la structure de l’ADN.

En 1952, Rosalind identifie et photographie pour la première fois la structure à double hélice.

Malheureusement, les relations avec Wilkins se dégradent. Elle quitte l’établissement en 1953. Pendant qu’elle réalise des découvertes déterminantes en virologie au Birkbeck College, Wilkins transmet à son insu ses travaux à James Watson et Francis Crick, deux scientifiques de l’Université de Cambridge.

En 1962, les trois hommes sont récompensés d’un prix Nobel pour la découverte de la structure à double hélice. La contribution exceptionnelle de Rosalind, décédée 4 ans plus tôt, est complètement éclipsée.

Ce n’est que des années après qu’ils reconnurent que notre précurseuse méritait le prix plus que quiconque.

Malgré quelques reconnaissances à titre posthume, la pionnière de la biologie moléculaire a été effacée de l’histoire des sciences, au profit des hommes. À l’instar de Lise Meitner, Mileva Einstein ou Jocelyn Bell.

Le masculin qui l’emporte sur le féminin, c’est finalement bien plus qu’une règle controversée de l’Académie française. Nous pouvons néanmoins honorer les mémoires des femmes qui ont marqué l’Histoire. Alors, n’hésitez pas à parler de ces illustres personnalités féminines lors de votre prochaine réunion familiale.

Bonne nouvelle malgré tout : l’ouverture d’un musée des féminismes est prévue en 2027 !

💡Pour aller plus loin, explorez les portraits de 6 femmes grecques mythiques !

Chloé Vartanian, pour e-Writers

Article rédigé lors du cursus de formation en rédaction web chez FRW.

Article relu par Émilie, tutrice de formation chez FRW.

Sources :

Les grandes oubliées : Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes, Titiou Lecoq, aux éditions L’Iconoclaste, 2021.

World History Encyclopedia